La bataille d’Anthon, en 1430, fut le plus terrible affrontement que connut le Dauphiné durant le moyen âge et l’une des plus grandes batailles de ce siècle sur le territoire correspondant à la France actuelle ; cette belle victoire dauphinoise reposant sur la ruse, face à une armée trois fois supérieure en nombre, est aujourd’hui encore célébrée par une légende aux allures de camouflet pour le perdant, Louis de Chalon, prince d’Orange.

Aux origines de la bataille

Il faut remonter en 1424 pour comprendre ce qui amena les dauphinois et les Orangistes à s’affronter sur les terres du château d’Anthon, au confluent des départements actuels du Rhône, de l’Ain et de l’Isère.

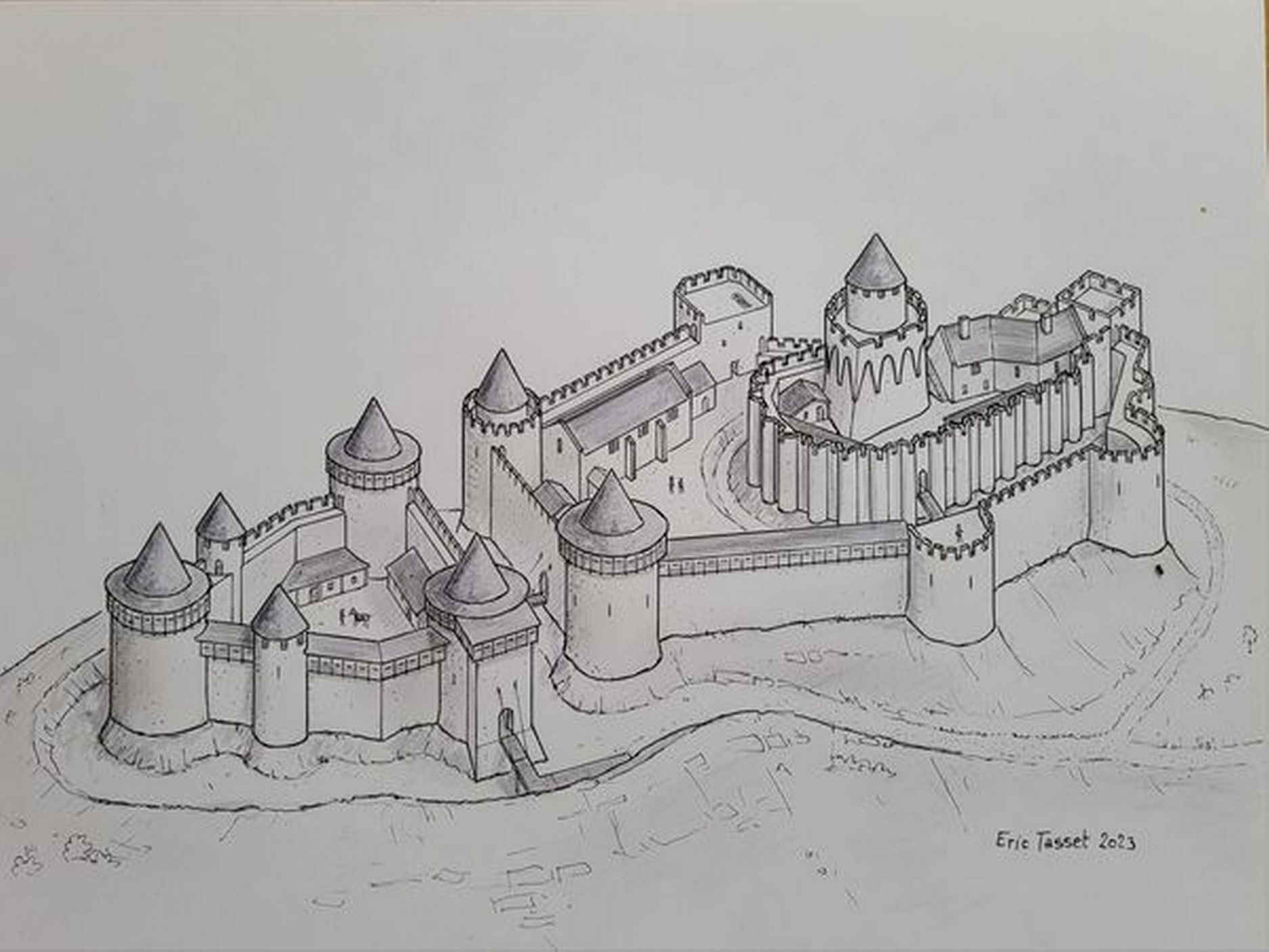

A la journée du 17 août 1424, plus exactement, date de la bataille de Verneuil en pleine guerre de Cent Ans. Les français alliés aux écossais furent vaincus ce jour-là par les anglais, déjà maîtres d’une bonne moitié de la France. Les pertes furent lourdes , en particulier parmi le contingent dauphinois, qui perdit 300 chevaliers appartenant aux meilleures familles, dont Bertrand de Saluce, le puissant seigneur d’Anthon, qui disparaissait sans descendance. L’ambitieux prince d’Orange, qui se présentait comme ayant droit de la veuve de Bertrand de Saluce, revendiqua la baronnie d’Anthon et toutes les terres ainsi que tous les châteaux qui lui étaient associés (Fallavier, Auberive, Saint-Laurent-de-Mure, Colombier, etc). Mais ses prétentions furent rejetées par le dauphin qui accorda l’héritage au marquis de Saluce.

Le début des hostilités

Dès fin novembre 1427, Louis de Chalon agit seul sans tenir compte de la trêve intervenue entre Charles VII et le duc de Bourgogne. Il fait passer le Rhône à deux cents hommes d’armes qui pénétrent en Dauphiné au port d’Anthon. Le 1er mai 1428, ces soldats, issus de bandes de « routiers », ont raison des quelques troupes delphinales qui occupaient les châteaux contestés d’Anthon, de Colombier et de Saint Romain. Ces forteresses sont ensuite dotées d’archers et d’arbalétriers par les bourguignons, pour contrecarrer une éventuelle réaction dauphinoise.

Toutefois, le redressement inespéré du royaume de France suite à de premières victoires sur les anglais, contraint le prince d’Orange, inquiet, à accepter bien malgré lui un compromis avec le gouverneur du Dauphiné, Raoul de Gaucourt, le 14 août 1428. Les châteaux de Pusignan et Colombier sont restitués aux dauphinois.

Le prince d’Orange conserve toutefois celui d’Anthon et envisage rapidement de se relancer dans son projet de conquête avorté prématurément. Il reprend début 1430 le château de Pusignan puis la forteresse delphinale de la Bâtie d’Azieu. L’inquiétude se répandi alors à travers tout le Dauphiné et le Lyonnais, chaque cité, chaque château se préparant à résister aux assauts des envahisseurs.

L’entrée en guerre des dauphinois

Raoul de Gaucourt, gouverneur du Dauphiné et ancien compagnon d’arme de Jeanne d’Arc (il a participé avec elle à la libération d’Orléans), comprend l’urgence de réagir vite et vigoureusement. Il réunit les Etats du Dauphiné, le 20 mai 1430, à la Côte-Saint-André, pour faire voter un budget de guerre. Il se déplace ensuite à Annonay où il engage les routiers espagnols de Rodrigue de Villandrando, qui traversent le Rhône à Vienne, le 26 mai. Le lendemain, accompagné de la fine fleur de la noblesse dauphinoise, il donne rendez-vous devant le château d’Auberive, à Humbert de Grolée, sénéchal de la ville de Lyon, qui arrive à la tête de ses troupes lyonnaises et deux compagnies de Lombards, sous les ordres de Georges Bois et Burnon de Caqueran, seigneur de Saint-Georges-d’Espéranche.

Les coalisés prennent le château d’Auberive le 27 mai, puis font le siège du château de Pusignan, le 7 juin 1430, qu’ils enlèvent sans coup férir. L’assaut est plus sanglant à la Bâtie-d’Azieu, où les orangistes sont également contraints à la reddition.

Le 9 juin, l’armée delphinale échoue devant le bourg fortifié de Colombier, et doit attendre l’arrivée du châtelain de Crémieu, Sibuet de Rivoire, et de ses bombardes, pour venir à bout des fortifications de la ville, dans un premier temps, puis du réduit défensif et de son donjon le lendemain.

Les forces en présence

L’armée dauphinoise se compose d’un peu plus de 1 600 hommes répartis en trois corps :

· les Dauphinois et Lyonnais du baron de Maubec, Hugues II (autour de 600 hommes dont 100 chevaliers, 300 archers et arbalétriers et 200 piquiers),

· les routiers espagnols de Villandrando (autour de 400 hommes armés de vouges, de masses, de piques…),

· et les mercenaires Milanais de Caqueran (autour de 600 hommes dont 200 chevaliers).

L’armée de Louis II de Chalon-Arlay compte pour sa part environ 4 300 hommes dont 1 500 chevaliers, 1 000 archers, 600 arbalétriers et 1 200 hommes armes (piquiers, épéistes, massistes).

Soit un total de 6000 hommes, ce qui en fait l’un des grands affrontements de ce début de 15e siècle. A titre de comparaison, la fameuse bataille d’Azincourt en 1415, au cours de laquelle les anglais massacrèrent la chevalerie française, opposa 9 000 hommes côté anglais à 5 000 côté français.

La stratégie des coalisés dauphinois

Les troupes dauphinoises doivent faire face à trois fois plus d’ennemis et surtout à une troupe unique à l’organisation parfaitement rodée.

Les chefs de guerre de la coalition dauphinoise ont donc choisi de s’en remettre à la ruse pour tenter de bousculer l’équilibre des forces. Eviter à tout prix une bataille rangée de plaine et monter au contraire une embuscade dans la forêt des Franchises, entre le croisement du chemin de Colombier (par où allait arriver les orangistes) avec la route de Lyon et l’endroit où le dit chemin sort du bois, au niveau de la ferme dite de la Batterie. La statégie allait donc être de laisser s’engager l’ennemi sur le chemin entre ces deux points, puis de l’assaillir de toute part, en hurlant et tirant avec les bombardes de Crémieu pour tenter de terroriser et désorganiser les orangistes. L’empécher de refluer vers la route de Lyon, mais aussi de quitter la forêt au niveau de la ferme de la Batterie.

La bataille

Au matin du dimanche 11 juin 1430, Louis de Chalon quitte la forteresse d’Anthon où il réside, à la tête de son armée, pour intercepter la coalition dauphinoise. Louis de Chalon et son armée tombent dans le piège qui leur est tendu. Une fois entièrement engagés dans l’épaisse forêt des Franchises, la tête de la colonne est subitement attaquée de front par les routiers de Villandrando. La forêt empêche les orangistes de se déployer, ils cherchent aussitôt à se replier. Mais toute la colonne est aussitôt attaquée de flanc par Gaucourt et Grolée, dans un concert de hurlements et coups de bombarde à glacer le sang des plus endurcis. Ceux qui tentent de fuir en retournant sur leurs pas sont pris à revers par la cavalerie lombarde. Le massacre commence dans un désordre indescriptible. Les cavaliers orangistes abandonnent dans les bois leurs destriers sellés et harnachés, les hommes de trait et d’armes laissent arcs, épées, lances et arbalètes à terre afin d’échapper à la violence de l’assaut dauphinoise. N’ayant aucun moyen de connaitre l’effectif de leurs ennemis, ils préfèrent la fuite à une hasardeuse contre-attaque. Même le comte de Fribourg, pourtant récemment promu dans l’ordre de la Toison d’Or, et qui sera dégradé plus tard par le duc de Bourgogne pour avoir fait preuve d’une telle lâcheté au combat. La débandade est totale, l’armée du prince d’Orange se fait littéralement tailler en pièces. On parle de 400 morts au combat, de plus de 200 noyés dans le Rhône et de 800 prisonniers.

Une fuite à l’origine d’une curieuse légende

La légende raconte que le prince d’Orange lui-même ne dut son salut qu’à la vitesse de son cheval. Il lança sa monture dans le Rhône, au terme d’une haletante course-poursuite, échappant ainsi de justesse à ses poursuivants. Il traversa le fleuve, malgré son armure, sur le dos de son cheval qui peinait à se maintenir à la surface. La légende raconte également qu’un écuyer qui l’avait suivi dans sa fuite, se cramponna à la queue de sa monture pour ne pas se noyer, mais que le prince lui coupa le bras d’un coup d’épée, pour se débarrasser de ce poids mort qui compromettait sa sécurité. Arrivé sur la rive opposée, il sauta du dos de son vaillant destrier et lui baisa les sabots, pour remercier l’animal de lui avoir sauvé la vie. En se relevant, il fit une bien macabre découverte : la main du malheureux écuyer était demeurée solidement accrochée à la queue de son cheval et elle semblait maintenant l’accuser pour son forfait. Il s’empressa de l’arracher et repartit au galop en direction de Lyon.

Après la légende, la réalité ; il est probable que le prince d’Orange ait plutôt traversé le Rhône en bateau, à la faveur de la nuit. Après cette terrible défaite, il se fit oublier dans l’un de ses châteaux jurassiens. Mais seulement après avoir payé une forte rançon, il avait été fait prisonnier après avoir traversé le Rhône. Il dut également faire hommage au roi de France pour sa principauté d’Orange.

Après la bataille

Le surlendemain de la bataille, furent vendus à Crémieux 1200 chevaux harnachés récupérés et beaucoup d’armes et d’armures ; l’étendard rouge et or d’Orange fut exposé à la cathédrale Saint-Jean à Lyon. Gaucourt chassa les orangistes qui restaient encore au château de Fallavier. Tandis que Grôlée regagnait Lyon, Gaucourt et Villandrando descendirent ensuite assiéger Orange. La ville se rendit le 3 juillet et les autres places de la principauté (Gigondas, Jonquières, Courthezon) se soumirent à leur tour.

Cette victoire d’Anthon conserva en tout cas le Dauphiné à la couronne de France. Gaucourt fut nommé premier chambellan, Grôlée conseiller et chambellan du roi, Villandrando reçut le château de Pusignan. Théodore de Valpergue sera le sénéchal de Lyon de 1435 à 1458. Une stèle commémorant cette bataille est érigée sur la route à l’est de Janneyrias.

La bataille d’Anthon, qui fut le plus dramatique affrontement que connut le Dauphiné au moyen âge, a laissé deux noms de lieu-dit qui ont franchi les siècles : les Burlanchères (du patois beurler qui signifie « hurler ») et la Batterie (qui signifie « emplacement d’une bataille).

Macabre découverte, en forme d’épilogue

Lorsqu’en 1672, les paysans abattirent un chêne de la forêt des Franchises, ils trouvèrent, à leur grande surprise, dans le creux de celui-ci le corps d’un combattant orangiste en armure qui avait voulu échapper aux dauphinois en s’y cachant. Malheureusement pour lui, il y était resté bloqué.