L’épiphanie se tient traditionnellement le 6 janvier de chaque année. D’abord païen, l’événement est récupéré par l’Eglise chrétienne au XIVe siècle pour célébrer à cette date l’adoration des rois mages pour l’enfant Jésus.

L’épiphanie se tient traditionnellement le 6 janvier de chaque année. D’abord païen, l’événement est récupéré par l’Eglise chrétienne au XIVe siècle pour célébrer à cette date l’adoration des rois mages pour l’enfant Jésus.

La mort prématurée de l’impétueux dauphin Guigues VIII, en 1333, scella le destin de sa principauté, puisque son successeur, Humbert II – un monarque amoureux des arts et follement dépensier – se mit lui-même dans l’obligation de vendre son état au roi de France en 1349. La légende raconte – mais en est-ce bien une ? – que le rusé monarque français manœuvra subtilement dans l’ombre pour précipiter la ruine du prince dauphinois…

Dès le Xe siècle, on connait des seigneurs de Pierrefonds, possèdant un premier château fort qui leur permet de commander le passage entre la Flandre et la Bourgogne. La maison s’éteint avec la disparition d’Agathe de Pierrefonds, en 1203, veuve de Conon, comte de Soissons, et dernière descendante du fondateur de la lignée.

Injustice de la nature, une fois trempé par la pluie, on a tendance à sentir « le chien mouillé », alors que l’odeur venue du sol est au contraire agréable, lorsque s’abattent les premières gouttes d’un orage estival.

Le château Scaliger de Malcesine domine la ville de Malcesine, sur la rive nord-est du lac de Garde dans la province de Vérone, en Vénétie.

Le château Scaliger de Malcesine domine la ville de Malcesine, sur la rive nord-est du lac de Garde dans la province de Vérone, en Vénétie.

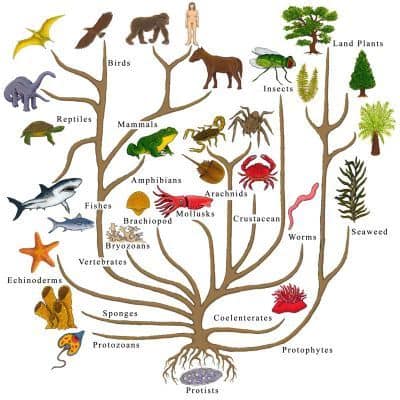

Le 24 novembre 1859 sort en librairie, à Londres, un ouvrage au titre ambitieux qui résume à lui seul le contenu : De l’Origine des espèces par la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie.

Le 5 décembre 1360, Jean II franchit une étape décisive vers la création d’un territoire centralisé et unifié autour de la création d’une nouvelle monnaie, le «franc», de même valeur que la monnaie précédente, la livre tournois.

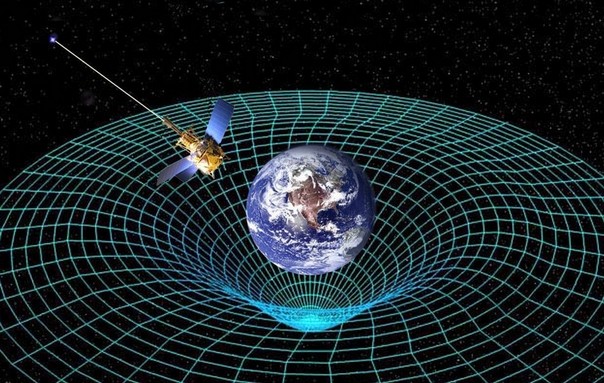

Commençons par un fait simple : le temps s’écoule plus vite à la montagne, et plus lentement en plaine.

La différence est petite, mais peut être observée facilement avec des horloges de précision qui s’achètent pour quelques milliers d’euros sur Internet. Avec un peu de pratique, tout le monde peut constater le ralentissement du temps. En laboratoire, quelques centimètres d’écart suffisent pour que le ralentissement soit mesurable : l’horloge au sol va un petit peu plus lentement que celle sur la table.

Il n’y a pas que les horloges qui ralentissent : en bas, tous les processus sont plus lents. Deux amis se séparent, l’un s’installe en plaine, l’autre à la montagne. Ils se retrouvent plusieurs années après : celui qui vivait en plaine a moins vécu, il a moins vieilli, le mécanisme de son horloge a oscillé moins de fois, il a eu moins de temps pour faire les choses, ses plantes ont moins poussé, ses pensées ont eu moins de temps pour se développer… En bas, il y a moins de temps qu’en haut. Différence minime, qui se chiffres en fractions de secondes, mais simple à mesurer.

Surprenant ? Peut-être, mais ainsi va le monde. Le temps passe plus lentement à certains endroits, plus vite à d’autres.

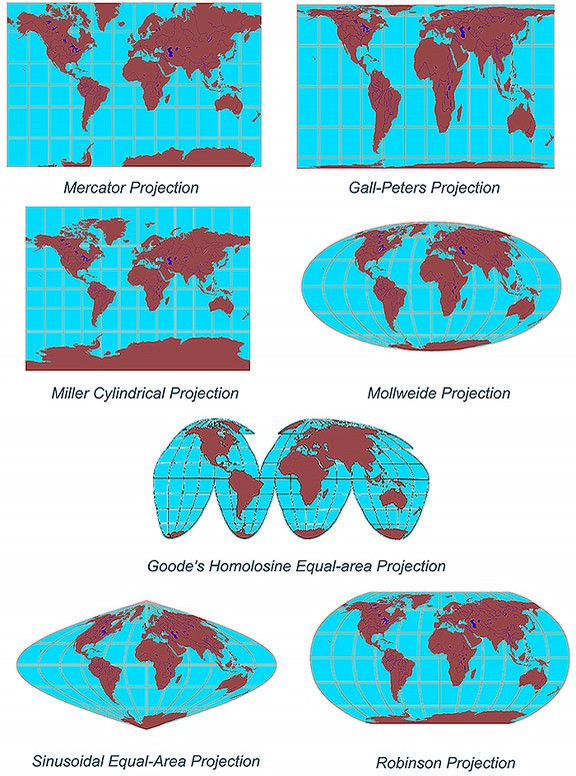

C’est simplement la faute de nos cartes du monde, qui ne sont pas conformes à la réalité, car il est difficile de représenter la surface d’une sphère (la Terre) sur une carte rectangulaire plate. Or toutes nos cartes ont été conçues à partir d’une projection du monde dite de Mercator.

La projection de Mercator est une projection cartographique de la Terre, dite «cylindrique», tangente à l’équateur du globe terrestre sur une carte plane formalisée par le géographe flamand Gerardus Mercator, en 1569.

Elle s’est imposée comme le planisphère de référence dans le monde grâce à sa précision pour les voyages marins. La projection de Mercator conserve en effet les angles, ce qui est parfait pour orienter un navire (et permet de reporter directement sur la carte les angles mesurés au compas, et vice-versa). En revanche, elle déforme les distances et les surfaces. Et cette distorsion s’accroît au fur et à mesure de l’éloignement de l’équateur (ou il n’y a pas de déformation) vers les pôles (où la déformation est maximale). Une carte de Mercator ne peut ainsi couvrir les pôles : ils seraient infiniment grands.

Les cartes du monde que nous connaissons tous depuis notre enfance sont donc issues de cette fameuse carte de Marcator destinée à la navigation. C’est pourquoi nous avons tous une idée erronée des surfaces occupées réellement par les différentes régions du monde et donc souvent, des rapports entre les peuples. Ainsi :

• L’Amérique du Sud semble plus petite que le Groenland ; en réalité, elle est huit fois plus grande : 17,84 millions de kilomètres carrés contre 2,16 millions.

• L’Inde (3,3 millions de kilomètres carrés) semble de taille identique à la Scandinavie (878 258 kilomètres carrés).

• L’Europe (9,7 millions de kilomètres carrés) semble plus étendue que l’Amérique du Sud, pourtant près de deux fois plus grande (17,8 millions de kilomètres carrés).

• La Russie (17 millions de kilomètres carrés) semble beaucoup plus étendue que l’Afrique (30 millions de kilomètres carrés) alors que cette dernière est plus grande que l’Inde, la Chine, les États-Unis, l’Europe et le Japon réunis.

• L’Alaska apparaît aussi grand que le Brésil qui est pourtant 5 fois plus étendu.

• L’Antarctique apparaît comme le plus grand continent, alors qu’il n’est en réalité que le cinquième par sa superficie.

• L’Afrique apparaît de taille équivalente au Groenland alors qu’elle est de 14 à 15 fois plus étendue.

Pour pallier ces déformations, Arno Peters proposa une projection cylindrique (comme celle de Mercator) qui préserve les superficies relatives : la projection de Peters. Elle n’est en revanche plus conforme, c’est-à-dire qu’elle ne préserve pas les angles et donc la forme des continents.

La projection de Robinson est une projection cartographique utilisée pour les cartes du monde.

Une autre projection a été présentée en 1963 par Arthur H. Robinson. La définition de cette projection n’est pas mathématique mais est définie selon Robinson par une série de coordonnées cartésiennes pour un grand nombre de points, et par interpolation pour les autres. Elle a l’avantage de respecter la superficie des surfaces mais déforme cette fois la forme des continent. Et cette distorsion s’accroît au fur et à mesure de l’éloignement de l’équateur (ou il n’y a pas de déformation) vers les pôles (où la déformation est maximale).

En bref, il n’y a guère de bonne représentation… Le tout est de le savoir ! :o)