Voie romaine, usée par les roues des charriots

Voie romaine, usée par les roues des charriots Pont romain

Pont romain1/ Les voies romaines

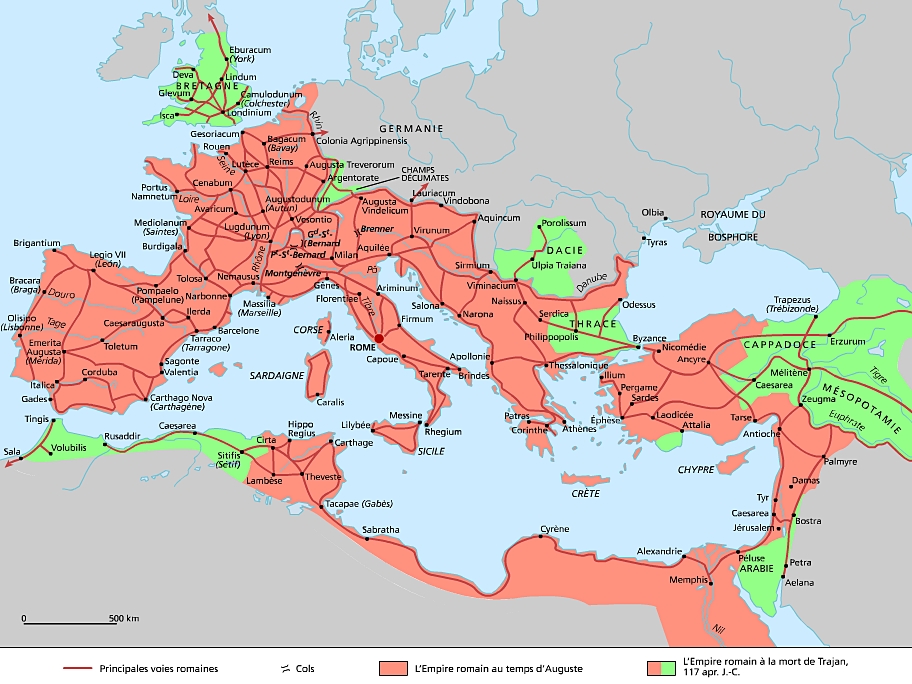

L’immense réseau routier de l’empire romain comptabilisa jusqu’à 150 000 km de voies (dont 15000 km sur le seul territoire français), à travers toute l’Europe, mais aussi l’Asie et l’Afrique du nord. Rome communiquait ainsi avec le reste du monde par un réseau en étoile de 29 axes principaux, à l’origine du fameux dicton : « tous les chemins mènent à Rome ».

Ce réseau routier unique en son genre contribua grandement à l’accroissement des échanges commerciaux mais aussi au déplacement rapide des armées, indispensable pour assurer une domination permanente sur les contrées conquises. Il participa enfin à la diffusion de la langue et des idées de Rome, devenant ainsi le plus puissant moyen d’assimilation à la disposition de l’Empire.

Bon nombre de ces voies de communication reprirent le tracé des pistes aménagées de longue date par les civilisations antérieures. Et la plupart furent encore utilisées des siècles après l’effondrement de l’Empire, jusqu’au moyen âge et parfois bien au-delà.

Les voies romaines de Gaule succédèrent aux chemins gaulois, déjà dotés de relais et même de péages au passage de certains cours d’eau (que l’on franchissait à gué ou sur des bacs), les construisant de manière plus durable, en domptant au passage la nature à force d’ouvrages d’art tels que ponts, digues et tunnels.

C’est également aux romains que l’on doit le mot « route » : la construction d’une voie (via) supposait la « rupture » des obstacles qui se présentaient, d’où le nom de via rupta ou, par abréviation, rupta.

Les voies romaines étaient construites pour durer:

- Elles étaient bâties sur des sols solides ou renforcés de soubassements (constituées de bas en haut d’une couche de drainage et de stabilisation, faite de gros blocs de pierre, installée après décapage des sols meubles superficiels, puis d’une ou plusieurs couches de matériau meuble type sable, gravier, cailloux concassés).pouvant aller jusqu’à 1,5m d’épaisseur.

- Les surfaces étaient le plus souvent constituées de graviers ou de graviers enrobés de béton (via glarea strata), mais également de pavés ou de dalles – en cas de forte circulation, près des agglomérations et dans les passages délicats- (via lapide strata).

- Elles présentaient généralement un profil transversal bombé afin de faciliter l’écoulement des eaux dans des fossés latéraux de drainage, eux-mêmes parfois doublés de bas-côtés destinés aux piétons et aux cavaliers.

- La largeur des voies pouvait varier de 1,5 m (pour certaines voies privées) à 7 m (pour les voies publiques), et elles étaient souvent délimitées par des bordures en dalles. Les plus grands axes mesuraient autour de 5 à 7 m pour permettre le croisement des véhicules, et leur emprise au sol pouvait atteindre 7 à 10 m, en comptant les fossés et les murs de soutènement.

- L’écartement des ornières de roulage sur les grandes voies était de 1,45 m (environ 5 pieds), identique à l’écartement des rails des chemins de fer actuels en France (1,435 m).

- Les virages étaient calculés plus larges qu’aujourd’hui, pour tenir compte des essieux rigides non pivotants des véhicules de l’époque.

- Le tracé était souvent rectiligne et si possible établi sur les hauteurs pour permettre de surveiller les alentours. Il évitait généralement les agglomérations, les zones humides et les forêts et privilégiait autant que possible le réseau indigène.

- Le passage des rivières se faisait préférentiellement à gué (par simple empierrement du cours d’eau) ou à l’aide de ponts de pierre ou de bois.

Les voies romaines étaient de trois types:

- les voies publiques (viae publicae) construites par l’Etat et gérées par des curateurs, elles étaient dites aussi voies prétoriennes ou consulaires et portaient le nom de leurs fondateurs. Exemple, la via Domitia (reliant l’Italie à l’Espagne), en 118 avant notre ère, du nom du premier gouverneur de la Gaule transalpine.

- les voies vicinales (viae vicinales) construites et gérées par des magistrats locaux (pagi), qui exigeaient des propriétaires d’entretenir la portion de voie traversant leur domaine. Elles constituaient l’essentiel du réseau routier et servaient souvent de liaison entre les voies publiques.

- les voies privées (viae privatae) chemins privés dont l’entretien était à la charge du propriétaire.

Au bord des plus grandes voies se trouvaient:

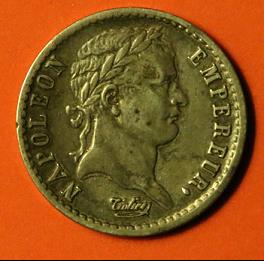

- des bornes milliaires en pierre mesurant un peu moins de 2 mètre de hauteur hors-sol (placées tous les mille pas, pasus, soit tous les 1481 mètres), gravées du nom de l’empereur et l’année de son règne au moment de leur installation, et indiquant la grande ville la plus proche ainsi que sa distance. On a recensé plus de 8000 de ces bornes dans l’empire, dont 550 en Gaule. Il est probable qu’en plus des bornes disposées tous les mille pas aient aussi existé des bornes installées en des endroits remarquables (carrefours, agglomérations, passages de rivière, monuments, frontières provinciales …). La plupart ont aujourd’hui disparues, quelques-unes ont été réutilisées (dans la construction des églises, l’implantation des croix de carrefours, la réalisation de monuments funéraires…). On n’en connait plus que quatre en Isère : une à Chanas (transformée en fontaine et support de croix), rue du Dauphiné ; une dans l’église de Saint Paul d’Izeaux ; et deux dans le jardin public de Vienne.

- des relais (mutatio) répartis tous les 10 à 20 km, qui permettent de se reposer, de se rafraîchir et, éventuellement, de remplacer les chevaux épuisés.

- des gites d’étape (mansio), répartis à une journée de marche les uns des autres, soit 30 à 50 km, qui proposent une auberge pour la nuit, une étable pour les animaux et parfois un maréchal ferrant, un charron, voire un vétérinaire.

Le trafic routier

- Ces routes étaient surtout empruntées par des piétons accompagnés de bêtes de somme, mais aussi par des charrettes à un ou deux essieux, tirées par des mulets ou des bœufs et pouvant transporter au maximum 500 kg de marchandise, ainsi que par des charriots bâchés tirés par des chevaux, dédiés au transport des passagers. La plupart de ces véhicules ne disposant pas de freins, il semble qu’il ait existé des bornes disposées le long des routes particulièrement pentues, permettant un ancrage destiné à aider à tracter les voitures en montée et à les assurer à la descente.

- Si de nombreux commerçants fréquentaient les voies terrestres, la plupart des marchandises prenaient toutefois la voie fluviale quand c’était possible, plus pratique, moins chère et également plus sûre. On apprend par l’édit de Dioclétien que le transport fluvial était entre 5 et 10 fois moins cher que le transport terrestre et que le transport maritime était lui, de 25 à 50 fois moins cher.

- Quant aux voyageurs, pèlerins ou touristes, ils préféraient dès que possible voyager en groupe afin de pouvoir se défendre mutuellement en cas d’attaque de voleurs. Les voyageurs les plus riches n’hésitaient pas à se déplacer avec leurs esclaves voire parfois avec d’anciens gladiateurs recrutés comme gardes du corps.

Le nom de quelques-uns des véhicules utilisés par les romains:

- lectica = litière, transportée par deux ou quatre esclaves.

- cisium = voiture légère à deux roues, attelée d’un seul cheval.

- rheda = voiture rapide à quatre roues.

- carpentum = voiture bâchée, à quatre roues.

- petoritum = voiture de voyage, suspendue, bâchée, tirée par quatre chevaux attelés de front.

- carruca = voiture, carrosse.

- carrus = chariot pour le transport des marchandises, avec un attelage de bœufs.

Quelques durées de déplacement tirées d’écrits de l’époque:

- Déplacement de César et son escorte: de Rome à Arles en 8 jours.

- Déplacement de César et son armée: de Rome en Espagne en 27 jours.

- Déplacement d’un courrier à cheval : 75 km / jour (avec 3 ou 4 changements de cheval). Les courriers du Cursus Publicus sont appelés tabellarii ou speculatores.

- Déplacement moyen d’une légion : 35 km / jour (une légion compte 5000 combattants, auxquels se rajoutent les valets d’armes, les mules, les chevaux et les chariots tractés par des bœufs, le tout étendu sur parfois plus de 10 km).

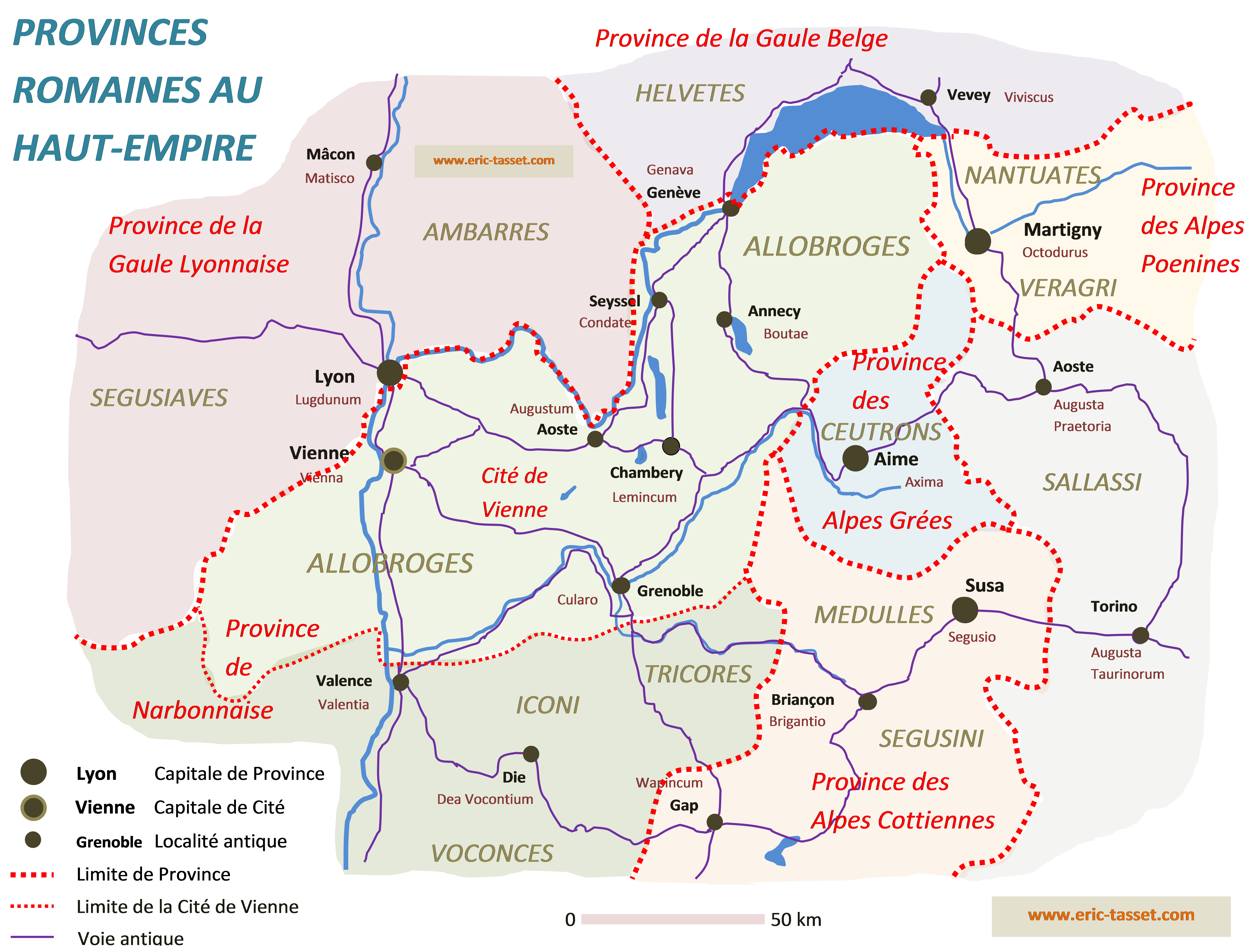

2/ Les cartes des voies romaines en Isère

Je propose, au travers des cartes qui suivent, de découvrir l’emplacement de quelques-unes des plus importantes voies romaines de l’Isère.

Ces cartes ont été établies en fonction des données historiques et archéologiques disponibles (un grand merci, entre autre, à l’historien J.-C. Michel, pour ses remarquables travaux sur les voies romaines de l’Isère), complétées par la logique et l’intuition lorsque les données venaient à manquer.

Ces itinéraires ne sont donc ni certains et ni exacts, mais simplement probables et approximatifs.

L’hypothèse « Ornacieux » (voir la carte intégrale)

Certains auteurs suggèrent que le vicus de Turedonnum (encore orthographié Turecionno ou Turedonno) figurant sur la Table de Peutinger ne serait pas Tourdan mais Ornacieux.

Cette hypothèse est beaucoup moins crédible que celle que j’ai choisi de présenter, entre autre du fait de l’absence de preuves archéologiques sur le terrain mais aussi d’une absence quasi-totale d’indices toponymiques. Je vous en livre cependant les grandes lignes.

Au départ de Grenoble, elle suivrait le parcours de l’hypothèse classique jusqu’à Izeaux. Puis elle obliquerait au nord-ouest pour rejoindre La Frette, poursuivrait ensuite par Saint Saint-Hilaire-de-la-Côte, la Côte Saint André, Grand Balbins, Ornacieux. Elle continuerait alors en direction de Bossieu, Grand-Bossieu, Saint-Julien-de-l’Herms, traverserait vers l’ouest la forêt des Blâches (où l’on aurait découvert des traces de voie romaine), le Bois du Rejet, contournerait Saint-Sorlin-de-Vienne par l’est, passerait au Manin, aux Sordières, traverserait le gué de la Basse Rosière, rejoindrait la D538 à la Rosière, puis poursuivrait en direction de Grange Neuve. Elle passerait enfin à Saint-Ignace, La Maladière, Sainte-Blandine et Pipet avant d’arriver à Vienne.

2.3/ La voie Grenoble (Cularo) – Aoste (Augusta Pretoria) (voir la carte intégrale)

2.4/ La voie Grenoble (Cularo) – Lyon (Lugdunum)

2.5/ La voie Grenoble (Cularo) – Valence (Valentia)

2.6/ La voie Grenoble (Cularo) – Genève (Genava)

2.7/ La voie Grenoble (Cularo) – Gap (Wapincum)

2.8/ Les liaisons périphériques

2.8.1/ La voie Briançon (Brigantio) – Valence (Valencia)

2.8.2/ La voie Valence (Valentia) – Lyon (Lugdunum)

2.8.3/ La voie Vienne (Vienna) – Genève (Genava)

3/ Les photographies

3.1/ Voie Grenoble-Vienne

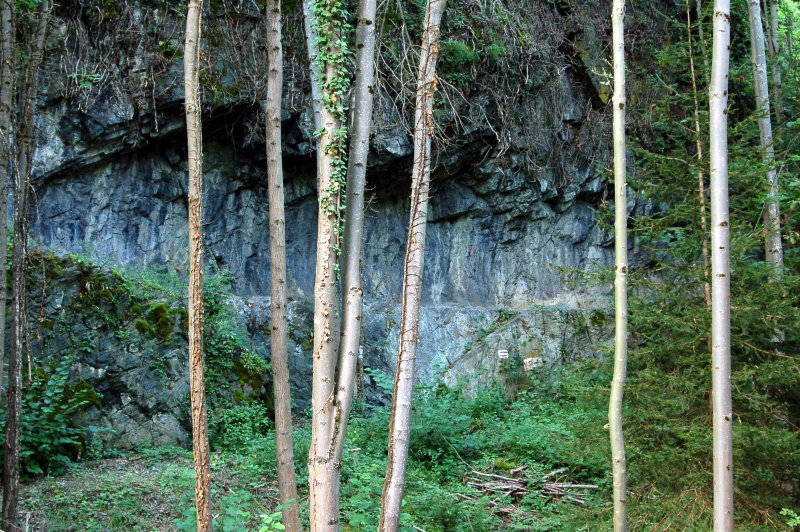

Aspect de la voie romaine dans le Bois du Rejet, au sud-est de Saint-Sorlin-de-Vienne, entre les côtes 419 et 423 (carte tronçon 17)

Photo d’un tronçon de voie romaine en blocs de granit conservé dans le jardin de ville de Vienne. Cette voie conduisait jadis aux annexes nord des grands entrepôts bâtis sur la berge du Rhône au 1er siècle (carte tronçon 19)

3.2/ Voie Grenoble – Turin

Aspect de la voie romaine à l’ouest de Bresson, entre les côtes 434 et 314 (carte tronçon 3)

Aspect de la voie romaine au nord de Basse-Jarrie, entre les côtes 383 et 402 (carte tronçon 4)

Aspect de la voie romaine au nord de Basse-Jarrie, entre les côtes 383 et 402 (carte tronçon 4) : malgré la disparition du pavage probable de la voie, ces deux énormes pierres conservent sur plus de deux mètres ce qui ressemble à une rainure de guidage des roues, caractéristique des voies à ornières que l’on trouve fréquemment dans les Cévennes, les Vosges et le Jura.

Photo d’une partie de la voie romaine taillée dans la falaise du hameau de Rochetaillée, au nord de la plaine de Bourg d’Oisans (carte tronçon 8)

Aspect de la voie romaine en encorbellement, taillée dans la falaise du hameau de Rochetaillée (autrefois Roche Cise), au nord de la plaine de Bourg d’Oisans (carte tronçon 8). Ce type d’ouvrage est unique en France, avec cinq tronçons conservés sur près d’un demi-kilomètre. Des trous et des saignées dans la roche indiquent qu’une plateforme en bois augmentait autrefois la largeur de la voie pour permettre de franchir « au sec » les marécages ou le lac qui occupait alors la vallée. Deux illustrations, reproduites ci-dessous avec l’aimable autorisation de leur auteur, permettent de se représenter l’ouvrage au temps de la Rome Antique. Vous trouverez plus d’informations sur ce sujet sur le site de l’association Freneytique (http://freneydoisans.com/freneytique), et en particulier une passionnante animation présentant un survol virtuel de la voie romaine de l’Oisans (http://freneydoisans.com/freneytique/la-voie-romain-de-loisans)

La voie en encorbellement de Rochetaillée au temps des romains. A cette époque pas de forêt, mais un lac ou un marécage suffisamment profond pour interdire la progression des hommes, des bêtes et des marchandises. ©Association Freneytique

Essai de restitution graphique de la structure de bois augmentant l’assise du chemin de pierre de la voie en encorbellement de Rochetaillée. ©Association Freneytique

Aspect de la porte monumentale de Bons (vue en arrivant du Châtelard), creusée dans la roche à l’ouest en contrebas du hameau de Bons sur la commune de Mont de Lans (carte tronçon 11). Aménagée possiblement sous le règne de l’Empereur Auguste, elle présentait une belle arche (en partie éboulée vers 1770) de 4 mètres de haut pour 3,5 de long et 3,2 de large. Deux sillons parallèles espacés de 1,4 mètre sont creusés dans le sol, passage de roue ou alors système de fixation d’un plancher. La signification de cet ouvrage nous échappe, même si plusieurs hypothèses existent : arc de triomphe commémorant une victoire remportée sur les éléments lors de la construction de la voie (à mi distance entre Grenoble et Briançon), monument célébrant un succès militaire sur les peuples habitant ces contrées hostiles, ou plus prosaïquement simple poste de péage ? Ci-dessous, une proposition de restitution de la porte proposée par l’association Freneytique (http://freneydoisans.com/freneytique/la-porte-de-bons).

La porte reconstituée, comme elle devait apparaître à un Romain sur le chemin qui l’emmenait en Italie. ©Association Freneytique

Reportage FRANCE 3 évoquant la porte romaine de Bons ainsi que la voie romaine de Rochetaillée

3.3/ Voie Grenoble – Aoste

Photo d’un tronçon de voie romaine au hameau de la Maladière (carte tronçon 18)

Photo du point bas de la voie romaine passant dans les gorges de l’Etroit du Siaix, inondable durant les fortes crues. (carte tronçon 25)

Photo du reste d’un imposant mur de soutènement de l’ancienne voie romaine, à peu près au centre des gorges de l’Etroit du Siaix. Il marque certainement un élargissement de la voie, permettant aux véhicules de se croiser (carte tronçon 25)

Photo du cromlech préhistorique dit Cercle d’Hannibal. La route nationale le traverse diamétralement, la frontière passant pour sa part par le diamètre perpendiculaire (tronçon 31)

Gros plan sur les pierres du cromlech préhistorique dit Cercle d’Hannibal (tronçon 31)

Photo de la Colonne de Joux, le milliaire initial de la voie du Col du Petit Saint Bernard. Haute de 4,5 mètres, pour être visible même en hiver, elle est nommée Columna Jovis (de Jupiter) au moyen âge (carte tronçon 31)

Photo des ruines du mansio (gite d’étape) du col du Petit Saint Bernard (carte tronçon 31)

Photo d’une partie de la voie en encorbellement de Runaz (carte tronçon 32)

Photo d’une partie des puissants murs de soutènement de la voie romaine, dans le secteur de Runaz (carte tronçon 32)

Photo d’une partie des nombreux vestiges romains de la ville d’Aoste, Augusta Praetoria (carte tronçon 32)

3.9/ Autres voies

Voie romaine reliant le hameau du Petit Port (à Veurey-Voroize) à l’ancien poste de guet romain de Saint Ours. Cette voie est l’une des plus abruptes mais aussi l’une des mieux conservées de l’Isère.

Détail du pavage encore bien conservé de la voie de Saint-Ours.

4/ Annexes

Les documents anciens décrivant les voies romaines:

On possède peu de documents sur les itinéraires romains. Il existe principalement:

La Table de Peutinger (ou table Théodosienne) : c’est une copie médiévale (sur une longue bande de parchemin de 6,8×0,34m) d’une carte antique (basée sur la carte de Marcus Vipsanius Agrippa -mort en 12 av. J.-C. et ami personnel de l’empereur Auguste – avec des révisions datant du IVe siècle) qui présente les principales voies menant du monde connu vers Rome (mais aussi 4000 cités, monuments et particularités géographiques, avec les distances entre points remarquables). Elle fut découverte en 1494 par un bibliothécaire, Conrad Celtis, qui la céda en héritage à Konrad Peutinger, chancelier d’Augsburg. Ce précieux document aujourd’hui conservé à la bibliothèque nationale de Vienne, quoi que souffrant de graves approximations, est la principale source de nos connaissances sur le système routier romain.

Pour visionner la partie de la carte présentant les Alpes et la Provence, cliquer sur (visionner la carte)

L’itinéraire d’Antonin : c’est un recueil d’étapes avec l’indication des distances à travers une partie de l’empire romain, établi vers – 215. Il comporte 256 itinéraires aux allures de carnet de route. Mais ce guide souffre de la même approximation que la Table de Peutinger.

Le système de mesure des distances à l’époque gallo-romaine:

- Le mille (mille pas romains, soit, en réalité, mille double pas) = 1481 m

- La lieue romaine = un mille et demi = 2222 m

- La lieue gauloise = 2400 à 2500 mètres suivant les régions = 5000 coudées

- Une coudée = un pied et demi = environ 48 cm

- Un pied = environ 30 cm

5/ Bibliographie

Livres:

BECK Françoise – CHEW Hélène: Quand les Gaulois étaient Romains, Gallimard 1989

BURNAND Yves : Les Gallo-Romains, P.U F. « Que sais-je » 1996

CHEVALLIER Raymond : Les Voies Romaines, Armand Colin Collection U 1972

CHEVALLIER Raymond : Les Voies Romaines, Picard 1997

COLLECTIF, Histoire des communes de l’Isère, 4 tomes, Horvath 1986-1989

COULON Gérard, Les voies romaines en Gaule, éditions Errance, Luçon, 2009

FUSTIER Pierre : La Route, Picard 1968

HAGEN Victor Wolfgang : Les Voies Romaines, Hachette 1967

THEVENOT Emile : Les Gallo-Romains, P.U F. « Que sais-je » 1963

THIOLLIER-ALEXANDRE. Gabriel : Itinéraires Romains en France, Faton Archéologia 1996

Sites Internet:

www.jc-michel.fr

Le plus complet des sites sur le monde gallo-romain en Isère. Voies, monuments, histoire…

perso.wanadoo.fr/itineraires-romains-en-france

Le plus complet des sites sur les voies romaines en France, avec les références à la Table de Peutinger et au CIL.

www.leg8.com

Reconstitution du monde romain. Très intéressant.

www.archaero.com

Jacques DASSIÉ, spécialiste de l’archéologie aérienne, voies romaines et systèmes de mesure.

perso.wanadoo.fr/voies.romaines.savoie

Voies romaines du Rhône aux Alpes.

www.ctl-ardeche.com

Voies romaines de l’Ardèche.

freneydoisans.com/freneytique

Voie romaines de l’Oisans.

www.archeolyon.com

Archeolyon donne des informations précises sur une centaine de milliaires.

www.archeophile.com

Archeophile est le portail des sites archéologiques Francophones.

bcs.fltr.ucl.ac.be

Bibliotheca Classica Selecta est une source de bibliographie sur le monde Gréco-Romain antique.

upload.wikimedia.org

Reproduction de l’intégralité de la carte de Peutinger

www.lexilogos.com/gaulois_peuples_carte

Carte des peuples de la Gaule.

www.hannibal-dans-les-alpes.com

Les Alpes sur la Table de Peutinger